有声中文阅读版(自行调节阅读速度)

前言:自2025年起,中国的科技进步已成为全球焦点,国内网友对包括前沿AI模型、第六代战机、人形机器人、钍基熔盐堆核能系统等突破已见多不怪。然而,国际主流媒体对这一趋势的报道往往滞后于实际发展。近期,作为全球顶级财经平台的彭博社(Bloomberg)连续制作了数期聚焦中国科技和文化崛起的深度访谈。我们一起通过这两期节目了解一下西方金融媒体对"东升西降"趋势的认知有哪些重大转变。

这期视角独特,干货比较多,可以先点赞收藏慢慢消化。

「节目简介」

彭博社旗舰播客《Odd Lots》最近在2025年5月8日和5月10日的两期节目中,邀请了两位在中美商业领域拥有数十年经验的嘉宾:

郭怡广(Kaiser Kuo),美籍华人,中国重金属乐队“唐朝乐队”创始人之一,2010至2016年间曾担任百度国际媒体公关总监,并于2010年同好友创办英文“中国谈”节目,在中美商业与文化圈有广泛影响力。

Arthur Kroeber(葛艺豪) 对中国有着35年研究经验的美国专家、来自香港咨询公司龙洲经讯的创始合伙人兼研究主管。

两位嘉宾与主持人深入讨论了以下话题:

西方媒体带来的认知偏差: 对中国的误解、恐惧、焦虑和抗拒。

贸易封锁的反效果、贸易战出路以及未来的中美关系

通过讨论,节目揭示了西方智库和政策制定者持续低估中国创新能力的原因,并探讨了"东升西降"趋势背后的深层次驱动因素。这些观点代表了国际精英对中国发展路径认知的显著转变。

「上篇:西方对中国的认知偏差」

1. 为何西方常误解中国?

"I think that what people get wrong is that they don't see that the hardware that's visibly advanced has done so just at a much faster pace than the software. People don't change overnight. I mean China is like the mind is still out of that 11-year in a lot of ways, but it's in the body of the 30s.

聊到西方媒体对中国的刻板印象时,对文化产业有深刻理解的郭怡广(Kaiser Kuo)为了让西方观众有直观感受,他将中国比作电影《长大》中汤姆·汉克斯饰演的角色:一个突然长大成人的孩子——拥有成人的外表,却仍保留着孩子的心智。

郭怡广解释道:"中国的硬件(物质基础设施)发展速度远远快于软件(社会制度、文化心态)的进化。如果想象一个人在1979年改革开放之初毕业,开始工作生涯,到退休时人均GDP已从175美元增长到近13,000美元。这种转变既深刻又迅速。"

这一比喻突出了西方对中国的根本误解:我们看到一个拥有先进城市、高铁、网络和领先科技的成年大国,自然期待它表现得如同历经几百年工业化发展的西方社会。但其实,像郭怡广说的:"我们看到这个成年人的身体,就期待它像成年人一样行事,实际上,在很多方面它仍保持着11岁孩子的心智。"

这种发展不平衡性解释了许多西方观察者的困惑:为何中国能在某些领域展现惊人的创新能力,同时在其他方面仍显示出发展中国家的特征。郭怡广的比喻也揭示了为何西方政策制定者常常低估中国的适应能力和学习速度——就像低估了孩子的学习潜力。

这个视角对于理解中美关系尤为重要。当西方政策制定者拿出针对成熟大国的传统工具箱时,常常惊讶于中国的反应不符合预期。如同对待一个处于成长期的聪明孩子,刚性的约束可能产生反弹而非顺从,技术限制可能刺激自主创新而非阻碍其发展。

他的观点提醒听众,在评估中国时需考虑其独特的、压缩式的发展路径,而非简单套用西方经验模型。这种理解也许能帮助西方以更现实的方式与这个既年轻又古老的大国交流。

2. 为何西方惧怕中国科技?

"American society now, and I think the West more broadly, has for some time now had a fear. If you look at our science fiction, if you look at the way technology is thought about broadly in society, there's real anxiety over it, right?"

除了误解以外,西方媒体报道中国和中国科技时,常常释放的恐惧和焦虑信号,间接塑造了双方的政策走向和战略竞争格局。

郭怡广指出:"西方社会,特别是美国,长期以来对技术怀有深层恐惧。看看美国的科幻作品,看看欧洲社会对技术的普遍思考方式,你会发现有很多焦虑情绪的存在。我们的顶尖科技专家和自然科学家不断谈论AI的存在威胁。而在中国,你几乎听不到这种讨论,至少不会来自技术专家们。"

这种态度差异有着深刻的社会基础。在中国,过去40年的物质生活的改善与技术进步紧密相连。

郭怡广解释道:"普通中国人看到自己的物质生活与手中技术质量同步提升。他们的生活水平基本上与网络速度和设备功能同步发展,因此没有理由对技术持怀疑态度。"

这种面对技术进步的乐观心态在政策层面产生深远影响。中国政府因此可以积极支持技术发展,并将其视为国家战略的核心,而西方则更多从风险和管控的角度制定政策。

郭怡广还提到,当他在微博和抖音上询问中国家长如何限制孩子使用电子设备时,通常得到的回应是莫名其妙的困惑——这个问题似乎对许多中国家长而言并不成立。他进一步解释,中国父母普遍不像西方父母那样对孩子的"屏幕时间"持负面态度(策注:“屏幕时间”是指人们花在有显示器的设备(例如智能手机、电脑、电视、游戏机、平板电脑)上的时间),这部分原因是中国的社交媒体环境更受控制和净化:

"中国的社交媒体环境要干净得多,因为中国有特殊的针对互联网的监管体系。父母不必担心孩子会整天浏览色情内容,这是部分原因。"

这种文化差异解释了为何西方对中国科技突破常有不安和戒备,而中国则难以理解这种防御性反应。它也揭示了两国在技术伦理和监管哲学上的根本分歧:西方倾向于预防原则,而中国更倾向于先发展后调整。

这一洞察对理解中美当下的科技竞争至关重要。

西方的技术焦虑往往被投射到对中国的认知中,将正常的技术竞争视为威胁。

同时,中国的技术乐观主义可能低估技术发展带来的社会和伦理挑战,两种视角都有其局限性。

3. 为何西方不认可中国文化的软实力?

"The first rule of soft power should just be don't talk about soft power.”

在聊到文化产业时,郭怡广提出了一个可以解释西方为何普遍低估或不认可中国文化软实力的观点。他认为这种认知差距不仅是文化视角问题,更深层次上反映了西方观察中国当前发展阶段的盲点。

郭怡广指出:"当我们考虑文化影响力何时兴起时,日本的例子很有启发性。西方开始大量消费寿司和看黑泽明电影是在80年代,那时日本的人均GDP约为美国的75%。同样地,韩国流行文化开始全球化的时候——从江南Style到BTS风靡全球——其人均GDP也约为美国的70-73%。"

这一数据揭示了西方对中国文化输出能力评估时的关键误区:以西方或其他发达经济体的标准衡量当前仍处于不同发展阶段的中国。

他解释道:"人均GDP低时,国家仍处于'我们需要非常非常努力工作'的阶段。"这意味着中国的优先级和资源配置自然偏向基础设施和硬技术,而非文化创意产业。

西方的另一个认知盲点是忽视了地域性文化影响。

他补充说:"其实在东南亚,很多人都在看中国宫廷剧。在印尼、马来西亚、泰国、菲律宾,越南等东南亚国家,中国的文娱作品非常受欢迎。"这表明中国文化输出并非缺席,而是在西方媒体关注范围以外的地区具有显著影响力。

郭怡广也指出中国政府主导的软实力战略有可能适得其反,中国常常采用自上而下的方法,这和西方文化影响力通常自下而上、通过草根渠道的发展路径形成对比。他借用电影《搏击俱乐部》(Fight Club, 1999)中的经典名言:

"软实力的第一规则应该是'不要谈论软实力'。”

(策注:2025年上半年几次有效形成中国文化影响力的事件多是以草根渠道发酵而来,比如TikTok难民涌入小红书和中国网友对账、美国网红甲亢哥中国行等事件)

这也意味着,西方对中国文化软实力的评估可能需要更多的耐心和不同的衡量标准,特别是随着中国经济继续成熟,其文化影响力可能会以西方意料之外的形式展现出来。

「下篇:中美贸易战的未来」

4. 对中国进行贸易封锁有用吗?

"The reality is there are now 140 countries in the world that trade more with China than with the US. China is now the number 2 source in the world of direct investment. There's no way that any country would sign on to a deal to sacrifice the relationship (with China). It's not going to happen."

在彭博社采访中,阿瑟·克罗伯(中文名葛艺豪)直接质疑美国想通过联盟封锁中国贸易的战略。数据显示了一个华盛顿不愿面对的现实:全球约140个国家与中国的贸易量已超过与美国的交易量。这使得美国的经济围堵战略难以实施。

对于特朗普政府提出的"关税减免换对华限制"谈判策略,克罗伯直言"荒谬"。他指出:没有理智的国家领导人会为了微小的关税优惠(从10%降到5%)而放弃其主要经济伙伴。特别是东南亚国家,其经济已与中国深度融合,产业链紧密相连,"脱钩"代价过于巨大。

这揭示了美国贸易政策的根本矛盾:

一方面用高关税逼迫贸易伙伴选边站

另一方面全球经济格局已发生变化,中国已成为全球第二大投资来源国

这种结构性变化让美国传统的联盟施压战略效果大幅下降。

克罗伯的分析得到最新贸易数据的支持:

联合国贸发会议统计显示,自2020年起,中国连续四年保持全球货物贸易第一大国地位。美国商务部数据显示,即使在贸易关系紧张的情况下,2024年一季度美中贸易额仍同比增长2.7%

这清晰表明:经济联系的韧性远超政治分歧的影响。

分析认为,这一趋势对美国贸易战略构成了根本性挑战,可能迫使华盛顿在未来数月重新评估其对华政策的可行性。

5. 贸易战出路在哪?

"I think the off-ramp is basically that Trump and his people have to recognize that they've put themselves in an untenable position, and they need to figure out a way to climb down from It as gracefully as they can."

随着中美贸易战升级,人们开始寻找所谓的"off-ramp"(下坡道)——即双方能够体面收场、找到台阶下的方式。

克罗伯指出,真正的出路可能在于允许中国企业在美国进行更多投资,特别是在制造业领域。如果美国认真考虑再工业化,就不能排除中国的参与:

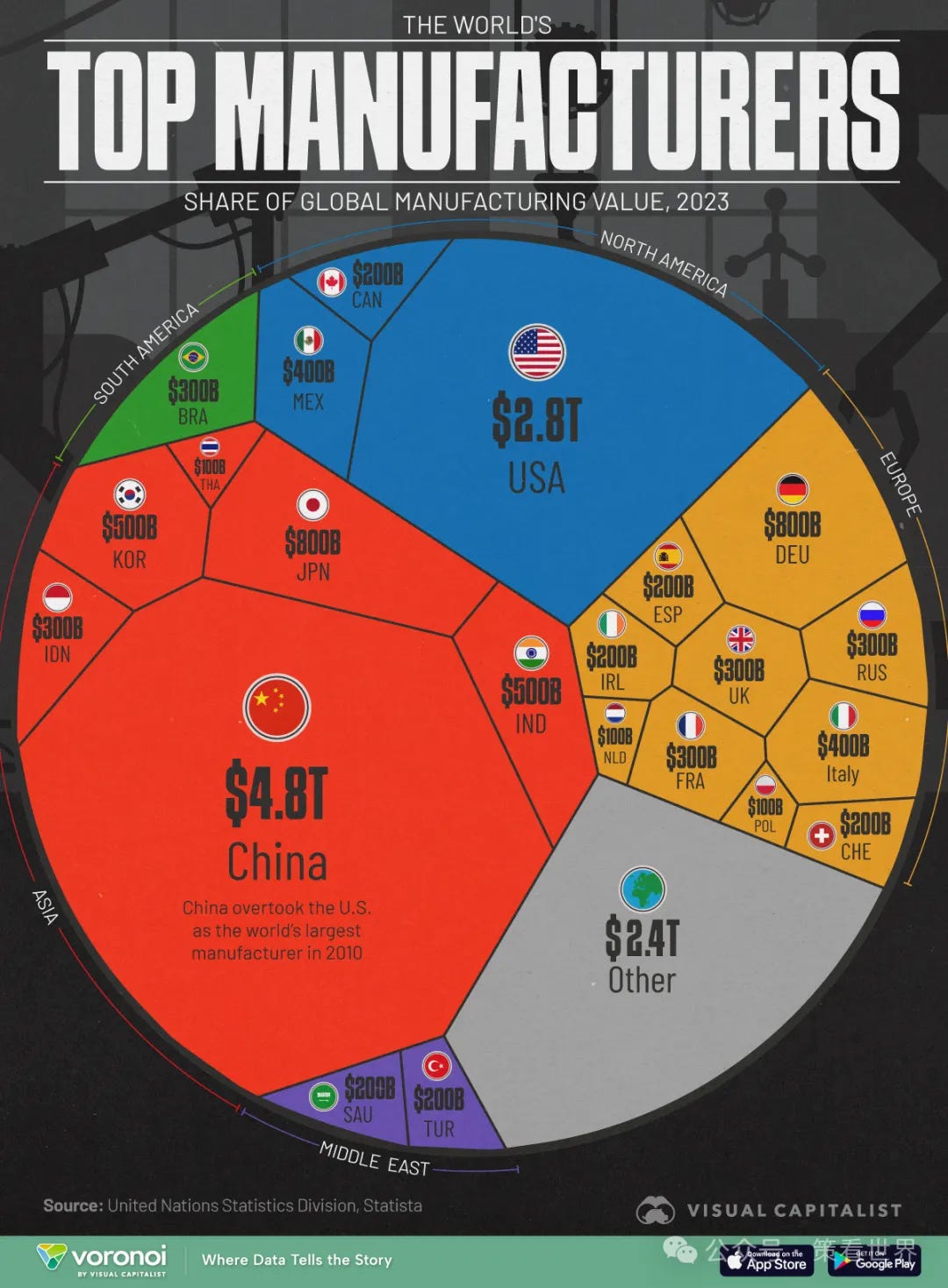

"中国现在占全球制造业产出的三分之一,即将达到40%。正如中国在40年前推动工业化时必须依赖美国、日本和德国等领先国家的经验和技术,美国若想提升工业化程度却完全排除中国的参与,这种想法是不切实际的。"

他还提到:“中国企业如比亚迪(BYD)和宁德时代(CATL)非常希望能在美国投资并直接进入这个市场。”

有迹象表明这种合作模式可能已在酝酿中。比亚迪已在巴西和匈牙利设立汽车工厂,而宁德时代正在欧洲拓展电池生产。美国市场的开放可能成为缓解贸易冲突的重要途径。这一安排将为美国带来就业和技术,同时给予中国企业市场准入,形成双赢局面。

然而,克罗伯也承认实现这一方案的政治障碍:"特朗普以外的行政团队几乎没有人对此感兴趣。"

当前的挑战在于美方需要找到一种既保持强硬立场,又能为中国企业投资开辟通道的方式,以实现从这场贸易冲突中"体面下台"。这种安排不仅能缓解贸易摩擦,还可能重塑两个全球最大经济体之间的长期关系。

6. 中美之间是冷战关系吗?

"I disagree vigorously with the people who say that we are already there. The reason that we're not is... when you look at China's trade with the US was about 17% or 18% of our total global trade. Our trade with the Soviet Union never was more than about 1% or 2% of our trade."

克罗伯还对越来越多美国政策圈将中美关系定义为"新冷战"的说法提出了严肃质疑。他认为这种框架不仅不准确,而且很危险。

他过具体数据说明了中美关系与美苏冷战的根本区别:

"美国与中国的贸易在特朗普第一任期前占到美国全球贸易的17%-18%,相当于当年美日贸易的规模。而美国与苏联及其后续国家的贸易从未超过美国全球贸易的1%-2%。"

这一鲜明对比表明,中美之间的经济联系与冷战时期的美苏关系有本质不同。

这种经济联系不仅限于贸易。克罗伯指出:

"美国有数千家企业在中国运营,每年创造约5000亿至7000亿美元的销售额,是美国对华出口的三倍以上。"

全球供应链的深度融合使两国经济形成了"你中有我,我中有你"的复杂依存关系,这与冷战时期的封闭对抗完全不同。

克罗伯还从历史角度提出,冷战之所以被称为"冷战",是因为虽然没有直接军事冲突,但在经济等其他方面的条件与战时状态非常相似。而当前中美关系则"完全是另一种情况"。

他认为"冷战"框架不仅不准确,还可能产生危险后果:

"在美国,我们有这种观点,要么你是我们的盟友,要么我们与你交战。这是受20世纪多次战争影响形成的外交政策思维。但中国不是一个可以被'击败'的地方。这是个庞大国家,有上千年的历史,它不会被消灭,它还与全球经济高度融合。唯一的解决方案是找到一种与中国共存的状态,而不必用军事术语来定义。"

针对中美关系未来走向,克罗伯建议寻找一种既承认竞争性因素,又不将关系军事化的框架,认为这比简单套用"冷战"模式更为务实。

「本期章节」

篇幅有限,访谈中还涉及到这些话题,感兴趣的话可以留言或者在公众号内聆听完整英文版。

Bloomberg x 郭怡广:为何世界总被中国技术进步震惊

01:30 美西方为何总低估中国技术进步

05:40 技术来源之谜:两种不同的创新路径

12:20 中国如何将抽象政策转变为创新行动

18:50 技术态度差异:西方恐惧vs中国乐观

26:30 权威体制与技术发展:利弊分析

32:50 出口管制的反向激励:美国限制如何促进中国创新

39:10 中国文化输出为何落后于技术输出

46:30 KPI驱动的创新:中国政策执行的特殊机制

52:40 全球技术竞争的未来走向

Bloomberg x 葛艺豪: 中国可能如何应对美国贸易战

01:30 中美经济的矛盾认知:既是威胁又将崩溃?

06:35 中国为何选择反击美国关税?

12:40 企业避关税:中国生产如何跨境转移

17:20 美国联盟战略为何难以对抗中国贸易网络

24:30 关税例外与豁免:两国各自的战略考量

30:20 中国应对贸易冲击的经济工具箱

37:50 消费还是投资?中国经济模式的特点

45:10 贸易战的可能出路:BYD们能否进入美国?

50:30 冷战框架不适用:中美深度经济融合的现实