Animal Spirits是最近Bloomberg WSJ等财经媒体聊到美股和加密货币市场时常常提到的一个单词。每次我听到就好奇,股票市场和动物的灵魂有什么关系?

今天我想通过分享两位诺贝尔经济学奖得主Robert Shiller和George Akerlof的著作《Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism》的读书笔记,来探讨这个话题。

"Animal Spirits" (动物精神,我觉得可以理解为“人的动物性”,与之相对的是人的”理性”) 一词最早由经济学家凯恩斯(John Maynard Keynes)在其1936年的著作《就业、利息和货币通论》中提出。他用这个词来描述推动金融市场的人类本能和情绪因素,也正是人的动物性才会一次又一次的在历史上重复发展,繁荣,泡沫化,大萧条的经济周期。

当下在2024年末的节点,市场对AI、特斯拉、加密货币等资产的狂热导致价格屡创新高,大众投资者的非理性行为正在推动市场走向泡沫化,我们距离下一个大萧条还有多少时间?

一、信心能给市场”火上浇油”

《动物精神》一书中,详细探讨了人类并不是经典经济学理论中假设的绝对理性,尤其是普罗大众在涉及到金钱的决策中体现出了很多非理性的特性。消费者信心是影响行为决策的一个关键因素,也对整个社会的经济活动产生极大影响。

对比当下的中美,这一点尤为明显。中国经济虽然拥有强劲的基本面和充足的国民储蓄(储蓄率约40%),但民众普遍对经济前景持谨慎态度。中国民众的信心不足主要源于媒体负面报道、房市低迷和就业不确定性。

相比之下,美国虽然储蓄率较低(仅约5%),但消费者信心指数持续走强,尤其是特朗普当选给美国民众带来了强力信心。特朗普计划通过减税政策、放松管制和"美国优先"的经济政策,向市场传递了强烈的亲商业信号,这些政策举措增强了企业和消费者对美国经济前景的信心。

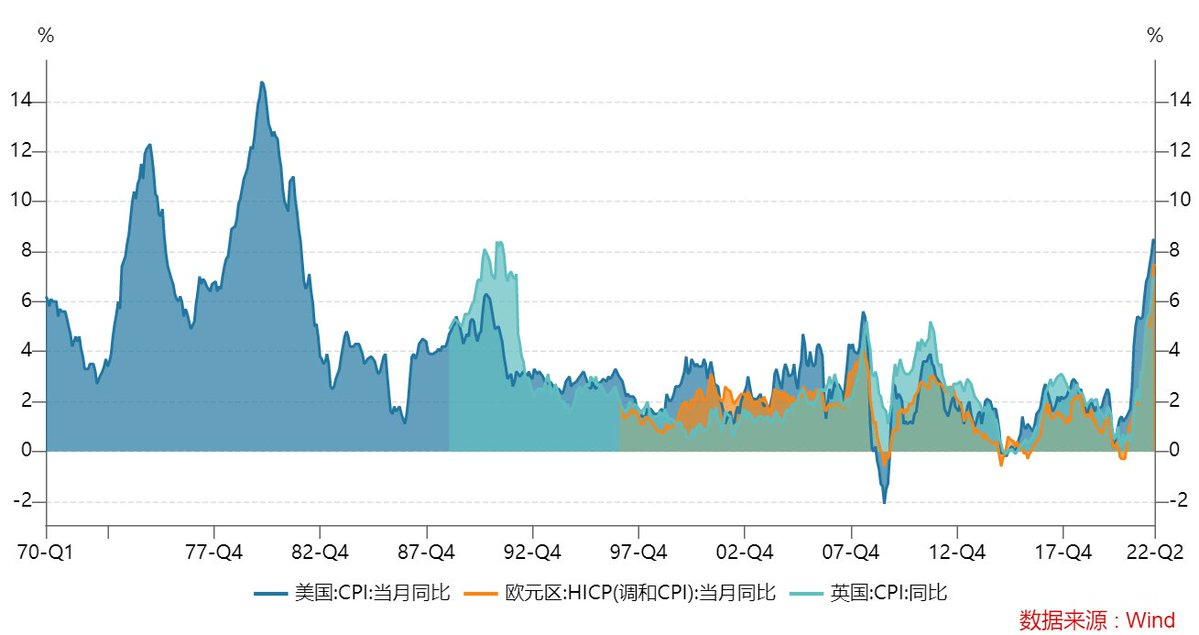

这种信心差异直接影响了两国的内需水平:美国消费者倾向于超前消费,推动经济增长;而中国消费者则倾向于防御性储蓄,抑制了内需潜力的释放。也导致两国分别陷入了Fisher理论中的通胀螺旋和通缩螺旋。

美国方面:

消费者倾向于超前消费

推动经济增长

导致通胀螺旋(价格上涨→工资要求上涨→消费增加→进一步推高价格)

中国方面:

消费者倾向于防御性储蓄

抑制内需潜力

导致通缩螺旋(价格下跌→消费者观望→需求减少→价格进一步下跌)

问题来了:特朗普给市场带来的信心真的可持续吗?

首先,特朗普的政策能否顺利落地存在疑问。即使政策得以实施,是否能真正改善民生、维持消费者信心也不确定。从实际立法角度来看,这些不确定性带来的风险值得关注。机构投资者会理性地进行风险管理,但普通民众往往会受"人的动物性"影响,表现出短视和盲目的特征,这也是为什么需要使用类似于CNN的恐惧与贪婪指数,通过市场指标来量化评估市场的热度与风险水平。

或许1月20日川皇登基之时,甚至更早(例如1月3日参议院开始审议特朗普提名的内阁成员时),便是理想变为现实之日,面对庞大的国债压力,特朗普这一盘棋是否能够力挽狂澜,其中马斯克主导的DOGE部门对于臃肿的政府进行大刀阔斧的改革需要起到关键性作用,但这同时也意味着有大量政府雇员会面临下岗失业的现实,那还能维持高涨的消费者信心多久是一个未知数。

二、金融创新还是Creative Accounting?

在美国历史上,金融从业者的创新玩法和监管博弈是一个长期持续的过程,这个过程中因为“人的动物性”,导致美国经历过几次重大的金融危机:

20世纪80年代的储贷协会危机源于监管不力,加上个人在政府隐性担保下激进放贷让政府为个人的选择买单,最终导致系统性金融灾难;

2001年互联网泡沫中安然公司的倒闭则是由于企业会计造假和欺诈行为,严重打击了投资者对美国企业的信心,即使后来采取了补救措施,市场信心的恢复仍然需要很长时间;

2008年金融危机中,次贷危机引发的连锁反应导致大型金融机构接连倒闭,掠夺了整个社会积累多年的财富。

这些事件的发生既有其偶然性,也有历史必然性和周期性,当我们回顾这些事件时,有些人会说是宽松的监管环境导致腐败和企业道德缺失,产生企业会计造假和欺诈行为,使得不诚实的行为和欺诈行为难以得到有效制止。 但我认为只要有人在的地方,就有风险,因为“人的动物性”当中有天然的贪婪属性。

一个值得关注的信号

一个典型的危险信号是出现新的估值方法,这些方法往往用来掩饰资产的真实价值并隐藏潜在风险。

以Enron事件为例,该公司利用"市值会计"(Mark-to-Market)的方法,将尚未实现的预期收益计入当期利润,同时通过设立SPE(Special Purpose Entity)将大量债务转移出资产负债表。这种创造性(欺骗性?)会计手法让安然在崩溃前的财务报表看起来非常漂亮。2002年,安然事件发生后,SEC通过萨班斯-奥克斯利法案(SOX)加强了对会计准则的监管,要求更严格的资产负债表披露和内部控制。该法案要求CEO和CFO对财务报表的准确性承担个人责任,加强了独立董事的作用,并设立了公众公司会计监督委员会(PCAOB)。虽然这些措施在短期内增加了企业合规成本,导致一些公司选择私有化或在海外上市,但从长远来看,提高了市场透明度和投资者信心,为美国资本市场的健康发展奠定了基础。

2008年金融危机中,华尔街通过将次级抵押贷款打包成复杂的金融衍生品(MBS和CDO),并使用有缺陷的定价模型来高估这些证券的价值。评级机构也在其中扮演了推手的角色,给予这些高风险资产较高的信用评级。当房地产市场开始下跌时,这些资产的真实价值暴露,引发了全球金融危机。2010年通过的多德-弗兰克法案(Dodd-Frank Act)引入了更严格的资本要求和风险管理标准,要求银行持有部分证券化产品以分担风险,并加强了评级机构的监管。

这两个案例都说明,当金融创新被用来掩盖而不是揭示风险时,往往会导致灾难性后果,特别是在市场狂热时期,普通投资者容易忽视这些警告信号。

“比特币收益率”

2024年12月13日,MSTR作为一个伪比特币ETF(只所以称之为伪ETF,因为与正规加密货币ETF相比,MSTR缺乏SEC要求的严格监管和风险控制体系)被正式纳入纳斯达克指数。创始人Michael Saylor提出了一个新的估值指标"Bitcoin Yield",用于描述“持有的比特币/稀释后的每股权益”的年增长率,试图为比特币建立一个类似于债券收益率的估值框架。他认为比特币的供应增长率(通过减半事件逐步降低)可以被视为负收益率,因为它反映了比特币稀缺性的增加。这种创新性的估值方法引发了市场的热议,但也让人不禁想起历史上那些为资产泡沫寻找合理性解释的尝试。但其实质是通过稀疏新进股东的权益来增加存量股东的权益。这种估值方法真的能反映比特币的内在价值,还是仅仅钻了监管的漏洞,为投机行为寻找理论支持的工具?

三、马克思(不是马斯克)如果生活在21世纪,会拥抱比特币吗?

传统经济学理论常常基于"人是理性动物"这一假设,由此推导出供需关系和价格弹性等概念。然而,两位经济学家的实际研究发现,普通人存在"货币幻觉"(Money Illusion)—即人们往往根据货币的票面价值而非实际购买力来判断其价值。

举个实际的例子,在通货膨胀时期,一位员工可能对3%的加薪感到满意,却忽视了5%的通胀率实际上正在侵蚀他的购买力;相反地,在通货紧缩时期,同一位员工可能会强烈抵制任何减薪的提议,却没有意识到物价下跌4%意味着他的实际购买力反而提高了。这种认知偏差在短期内似乎影响不大,但从长远来看,这种错误判断会随着时间推移而产生复利效应,对财富的累积和未来购买力造成显著影响。

那人为什么会有这样的幻觉,可能是利用了人类想要“偷懒”的动物性,我们的大脑天生倾向于以具体的绝对数字思考问题,而不是复杂的相对值和百分比。比如看到工资从10000元涨到12000元,这个具体数字给人直观的"增加感",而计算实际购买力的变化则需要消耗更多的脑细胞,所以偷懒占了上风。

在这里,我想提出一个暴论,”Money Illusion”的根源是否可能来自于”Money”,在于法币本身作为一种抽象的符号来代表和度量价值时,就已经在价值表达上引入了一层间接性。货币从最初的贵金属,到后来的凭证,再到现代的法定货币的演变过程中每一步都在增加抽象层次,让价值表达越来越依赖于社会共识而非实物基础。

在金本位时代,货币供应会随着金矿开采和贸易而双向波动,人们更容易保持对货币实际购买力的敏感度。而在现代法定货币(说的就是你,USD)体系下,单向扩张印钞成为了常态,持续的通胀预期与货币幻觉相互强化,容易形成通胀螺旋:工人开始预期每年都应该加薪,企业认为提价是常态,这些预期又反过来对货币政策施加扩张压力,进一步推高通胀预期,形成循环。

那如何解决“Money Illusion”带来的问题呢?

人类社会回归金本位可能并不现实,除非发生全球规模的毁灭性事件,比如Fallout系列中的全球核战争,一切主权信用全部崩塌。

中本聪在2008年提出比特币白皮书时,其去中心化货币的设计正是试图解决法币底层问题的一个大胆尝试。通过固定的发行机制(总量限制在2100万枚)和去中心化的共识机制,比特币试图创造一个不受任何中央机构控制、无法随意增发的货币系统。从一定程度上,这可以认为是一种”能源本位制“,因为维持比特币去中心化的网络运作需要消耗能源,这与开采黄金类似。边际成本的变化直接影响矿工的经济决策,包括是否继续挖矿、升级设备、选择挖矿地点、管理能源使用等。矿工的行为又反过来影响比特币网络的总体算力和难度,进而实现整个生态系统的动态平衡。

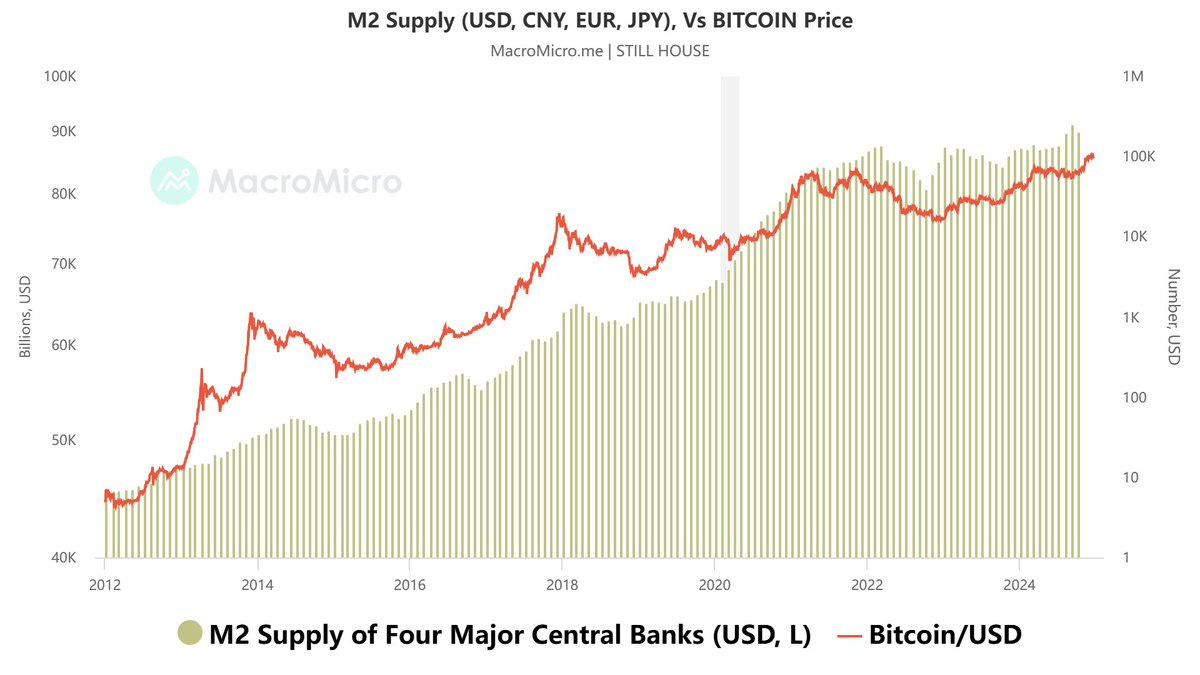

比特币的通缩特性使其价格走势与全球主要央行(美欧日中)的M2货币供应量呈现正相关

回到开头的问题,如果马克思能设想到像比特币这样的存在,他会作何评价?

从一方面看,比特币作为对现有金融体系的技术反抗具有进步意义。它展示了去中心化的可能性,挑战了国家对货币的垄断,这种尝试本身具有历史价值。马克思在《哥达纲领批判》中提到了共产主义社会的第一阶段(社会主义)和更高阶段(共产主义),在更高阶段,货币将被废除。而且在从资本主义向共产主义过渡的过程中,仍然需要货币作为交换媒介。社会主义国家会使用国家控制的货币系统,以确保经济资源的分配符合国家计划和社会需求。

但更符合马克思主义的解决方案可能会转向一个基于劳动时间的直接价值计量体系。这种体系可以通过区块链技术建立精确的供需账本,在社会主义社会中实行劳动券(labor certificate)分配制度。人们根据自己投入的劳动时间获得劳动券,并用这些凭证直接兑换相应劳动时间价值的商品,避免货币带来的幻觉和通货膨胀问题。

在当下的中国,正经历着资本主义与共产主义共存的历史阶段,可以考虑通过逐步引入数字代币并实现去货币化,最终目标是实现共产主义理论中"各尽所能,各取所需"的理想,建立无货币社会。

如果马克思生活在21世纪,他可能会对这个数字创新产物产生浓厚兴趣,在Bitcointalk论坛上与Satoshi展开辩论,并将比特币解读为资本主义内部矛盾发展的新体现:它既反映了对现有金融体系的不满,却又未能从根本上改变基础的生产关系。遗憾的是,我们这个时代谁将成为像卡尔马克思这样的思想家,真正能在历史上留下深远的影响,我们这些身处时代洪流中的人很难判断,只有等待时间的沉淀,历史才能给出答案。

四、向特朗普学习,讲个好故事

人类是社会性动物,容易受到群体心理和从众效应的影响。 当一个故事在特定群体中广泛流传并被大多数人接受时,人们会更容易相信这个故事,即使他们自己对此有所怀疑。 这种群体行为能够放大或强化对故事中信息的相关预期,也部分归功于人的动物性驱动力所产生的心理机制作用。

故事,其实就是叙事,例如在美国股市,AI、核能、量子计算等概念被包装成具有吸引力的“故事”,刺激投资热情,推高价格;在中国股市,各种概念(化债、谷子经济、豆包概念等)也发挥着类似作用;在加密货币市场,各种meme、VC、DeFi、DeSci项目也扮演着类似的角色。这些故事可以是真实事件,也可以是虚构的或带有偏见的叙述,它们并不需要完全符合事实,重要的是它们具有感染力,能够塑造人们的信念和预期,通过讲故事的方式拓展受众,提高市场信心,通过投资者的情绪拉高价格

特朗普的竞选团队是个很会讲故事的团队,他们敏锐地识别了美国普通民众中的需求,针对Woke、非法移民、犯罪和美国本土就业等议题获取了大量选票,更是像奇迹故事般躲开了子弹成了”大难不死的男孩”,配合上马斯克,万斯这些符合美国梦的成功故事,在主流媒体一路唱衰下,却逆风翻盘拿下大选,很难不点燃市场的情绪,让普通投资者对美国的未来充满信心。

相比之下,中国自2024年9月24日以来,不断释放政策信号,试图通过引导部分居民储蓄进入股市来增加市场流动性、促进消费,以扭转内需不足的困境。然而,市场反应并未呈现长期牛市态势,反而导致众多普通投资者被套,形成了"为国化债"的防守心态,使经济进一步陷入通缩螺旋。成功的“故事”不仅需要事实支撑(利好消息),更需要精心的叙事技巧以及有效的传播策略。让我们期待在即将到来的春节期间,希望能够看到经济、政治、科技和军事领域稳定且持续的利好消息,让普通股民收获盈利喜迎新春,为2025年的经济复苏开创良好开端。

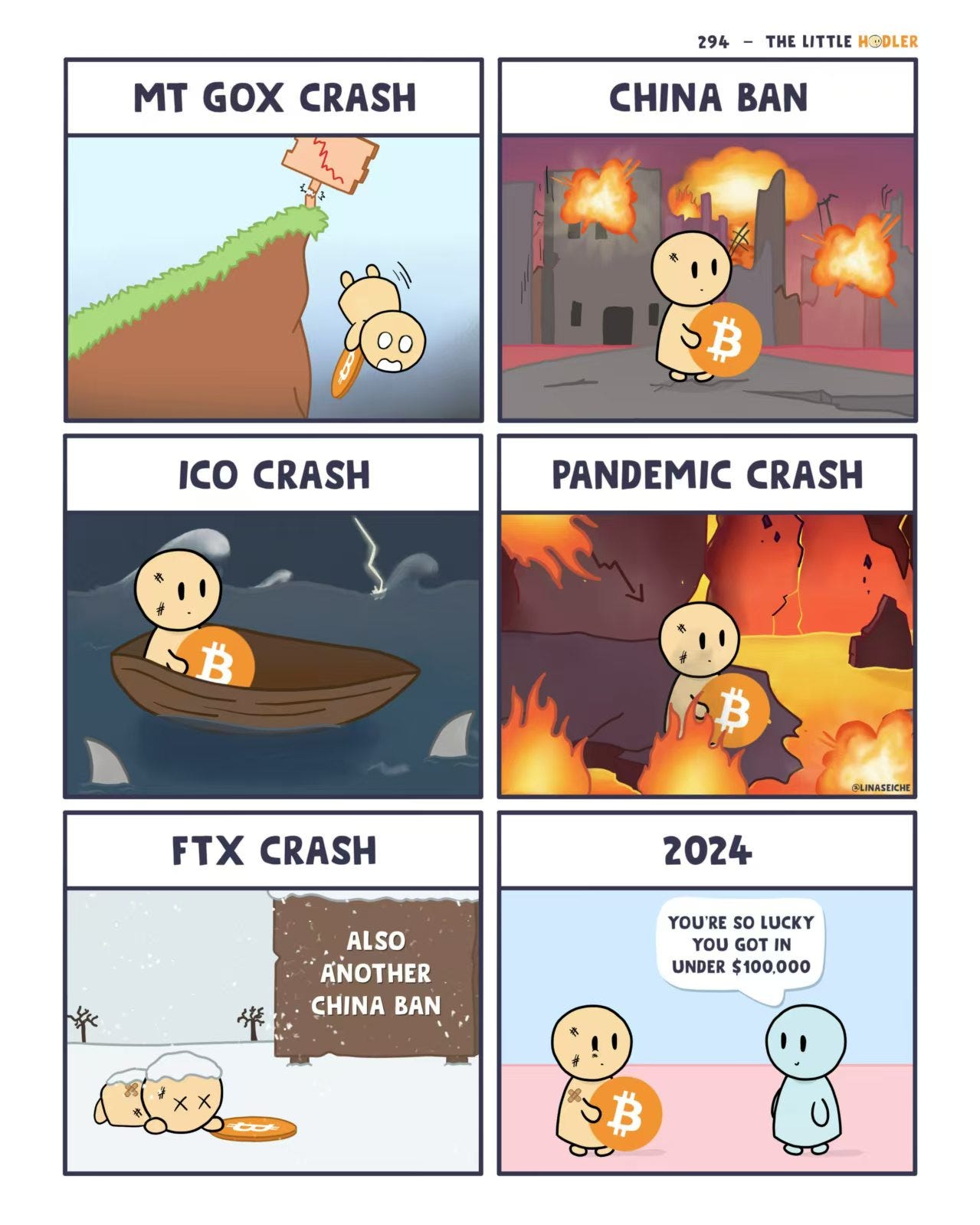

《Animal Spirits》描述了人类行为中的非理性特征,包括信心的传染性、故事的感染力,以及人性中普遍存在的贪婪与自私。这些特质在加密货币市场表现得尤为明显:牛市中狂热的情绪迅速蔓延,"数字黄金"、"Web3革命"等叙事极具感染力,而各类骗局也随之滋生。作为普通投资者,关键是要认识到这些"非理性"因素的存在,在市场周期中保持清醒,不被短期波动和情绪左右判断,始终专注于具有长期价值的资产,大难不死的除了哈利波特和特朗普,还有经历过多少次黑天鹅事件,生命力却极其顽强的比特币。